さて、表示上のもう少し細かい設定をしてゆく上で、最初に良く使うコマンドを覺えておきたい。

さて、表示上のもう少し細かい設定をしてゆく上で、最初に良く使うコマンドを覺えておきたい。

「表示上のもう少し細かい」とはコマンドラインの表示を見やすくして使いやすいように設定するということ。

・コマンドの機能

い:コマンド

ろ:使用例

は:備考

・ディレクトリを見る。

ls

ls hoge/

・ディレクトリの移動

cd

cd hoge

・ファイルの作成

touch

touch index.php

・ディレクトリの作成

mkdir

mkdir piyo

・ファイルの移動

mv

mv index.html hoge/

[移動したいファイル 移動先] の順に記述(名前の變更にも使える)

[元のファイル名 變更後のファイル名]

・ファイルを閲覽

cat

less

他にもある。それぞれ擧動が違う。詳しくはggrks

・ファイルのコピー

cp

cp index.html index2.php

・ファイルの削除

rm

rm index.php

ディレクトリの削除は

rm -r ./hoge/

・pingを飛ばす

ping

ping www.yahoo.co.jp

ping 192.168.1.1

ctrl+cでキャンセル。

・ipアドレスなどを確認する

ifconfig

※windowsのipconfigとほぼ同じ。

これくらいが良く使う氣がする。

きわめつけはmanコマンド

・コマンドの說明が見られる

man ls

lsの說明が見られる。

man sl

slの說明が見られる。

てな感じ。氣になるコマンドがあればとりあえずやってみるべし。

さあ閑話休題。

これらを踏まえた上で表示上の設定をしてゆく。

・.bash_profle(.bashrc)を編集する。

$ cd ~/

$ vim .bashrc

ズズズーと下に下がっていって、

# some more ls aliases

#alias ll=’ls -l’

#alias la=’ls -A’

#alias l=’ls -CF’

という記述を探す。

こいつの#(コメント)を外す。

必要に應じてオプションも追記。

# some more ls aliases

alias ll=’ls -laX’

alias la=’ls -A’

#alias l=’ls -CF’

こんな感じ。

できたら、保存して終了。

$exec $SHELL -l

と打ち込んでシェルを再起動。

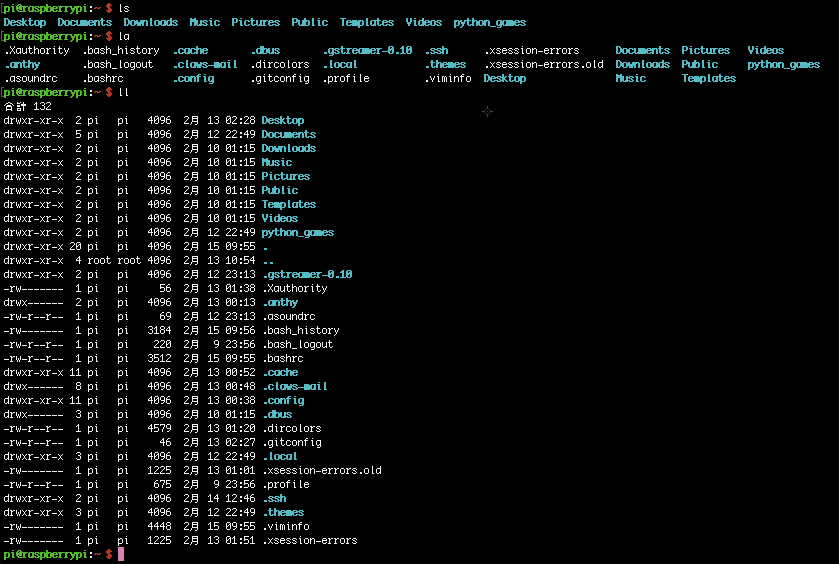

$ la

$ ll

でディレクトリが閲覽できれば成功。

・文字表示の色を變更する。

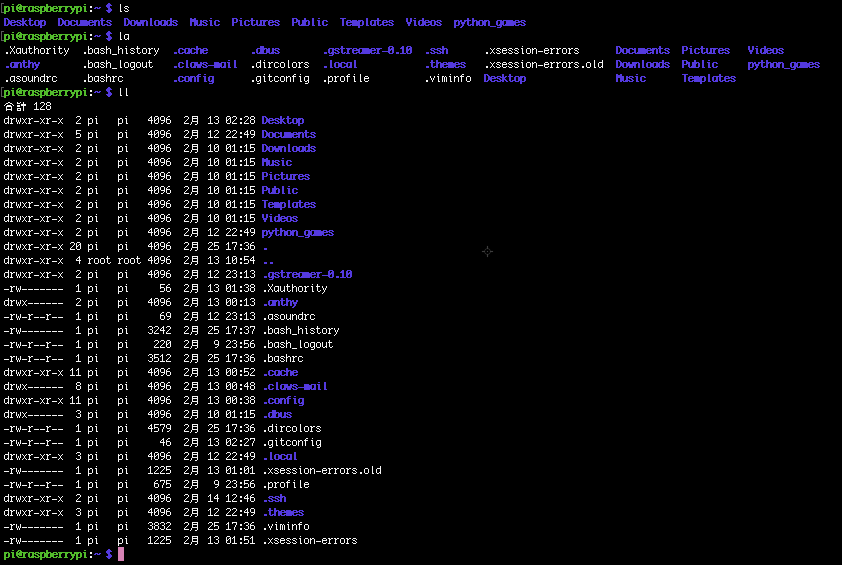

これを、

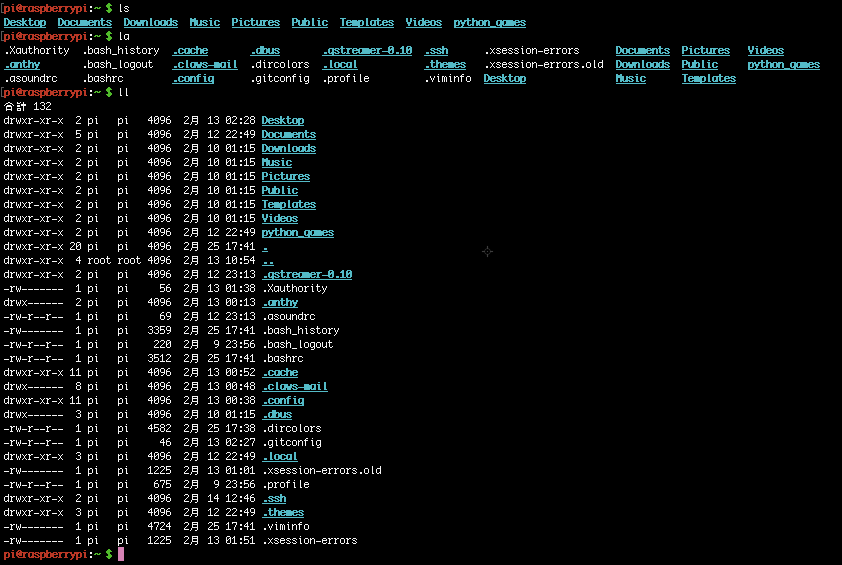

こんな感じに、

ディレクトリの表示色が靑くて見づらい!

ターミナルの背景色を黑系に設定していると顯著感じる。

lsのディレクトリの文字色は水色に、ユーザー名を赤、ディレクトリ現在位置は綠にする。

そこでディレクトリの色を見やすくする。

まずは $ の手前のディレクトリ表示を色變え。

$ cd ~/

$ vim .bashrc

で、

if [ “$color_prompt” = yes ]; then

PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w \$\[\033[00m\] ‘

else

PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ ‘

fi

unset color_prompt force_color_prompt

こういう記述の部分を、

PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;36m\]\w \$\[\033[00m\] ‘

に變更する。

保存して終了。

$exec $SHELL -l

と打ち込んでシェルを再起動。

編集ファイルを書き出す。

$ dircolors -p > ~/.dircolors

編集する。

$ vim dircolors

ズズズーと下に下がっていくと

DIR 01;34; # directory

という記述があるので

DIR 01;04;36 # directory

こんな感じにしてみる。

できたら、保存して終了。

$exec $SHELL -l

と打ち込んでシェルを再起動。

$ ls

と打って、色が變われば成功。

ファイルの中ほど、DIRの上のへんにこんなコメントがある。

# Below are the color init strings for the basic file types. A color init

# string consists of one or more of the following numeric codes:

# Attribute codes:

# 00=none 01=bold 04=underscore 05=blink 07=reverse 08=concealed

# Text color codes:

# 30=black 31=red 32=green 33=yellow 34=blue 35=magenta 36=cyan 37=white

# Background color codes:

# 40=black 41=red 42=green 43=yellow 44=blue 45=magenta 46=cyan 47=white

色の參考にしよう。

DIR 01;04;36 # directory

だと、太字、下線、シアンの設定ということになる。

・SSHログインの細かい設定

現在のSSHログインは鍵認證とパスワード認證で可能になっている。

鍵認證は公開鍵を登錄したPCでのみしかログインできないが、

パスワード認證はどのPCからでも可能だ。

これを鍵認證のみに變更してセキュリティを高める。

※設定を失敗してどこからもリモートログインできなくなる恐れがあるので手元にラズパイさんを置いて作業したい。

編集箇所は3箇所。

・パスワードログインの不許可

・ルートログインの不許可

$ cd /etc/ssh/

sshのフォルダに移動。

$ sudo vim sshd-conf

vimで編集する。

デレデレーと下がって下記の記述、

# Authentication:

LoginGraceTime 120

PermitRootLogin without-password

StrictModes yes

の部分を

PermitRootLogin no

と書き換える。

續いて、

# Change to no to disable tunnelled clear text passwords

#PasswordAuthentication yes

これを # を外してyes を no に書き換える。

PasswordAuthentication no

保存して終了。

鍵認證していないPCからログインできなくなれば成功。

もしくはrootでログインを試みて、

$ ssh root@100.100.1.1

正しいパスワードを入力して、

Permission denied (publickey,password).

と表示されて失敗したら成功。

ここまで出來たら一休み。

次囘「やっとこさLAMP環境の構築をしようかな」にご期待ください。